Opinión | Salud mental: Locos productivos en el aula

Ser calificado de productivo se ha convertido en el máximo galardón que la sociedad otorga a sus miembros pero, este «boom» de productividad ha sido uno de los detonantes de la epidemia de opioides.

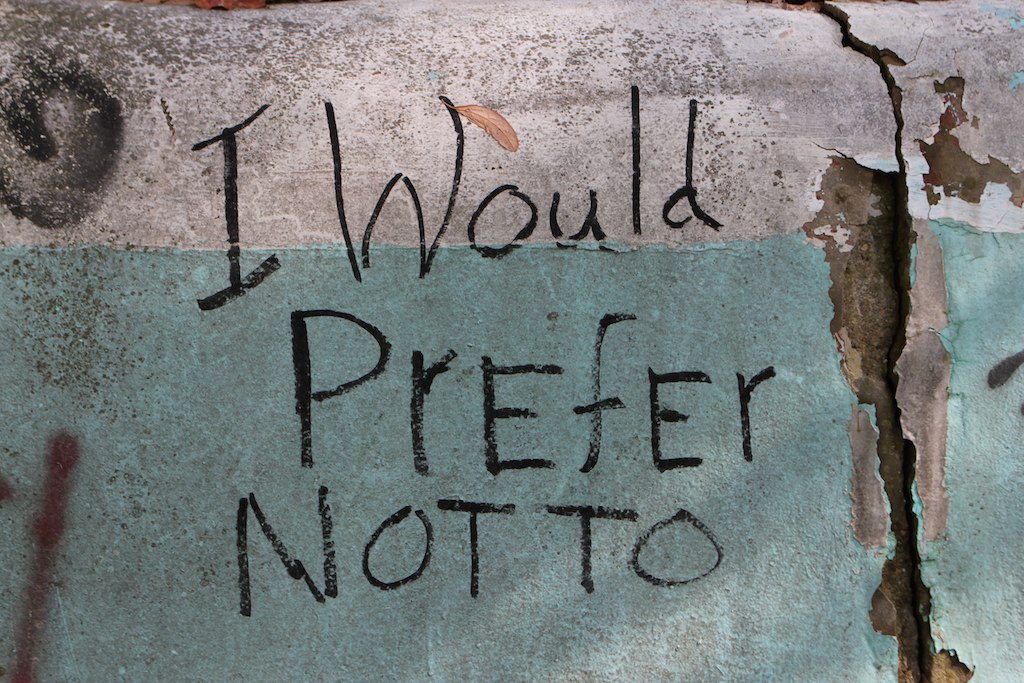

Foto por Geoffrey McKim. Bajo licencia Creative Commons BY-SA 2.0

+0

Los millones de seguidores del filósofo esloveno Slavoj Žižek lo han visto más de una vez portando una camiseta en donde se lee la frase: I would prefer not to (Preferiría no hacerlo). No todos saben que esas palabras aluden a la frase que repite una y otra vez el protagonista de la brevísima novela Bartleby, el escribiente, del escritor norteamericano Herman Melville (universalmente conocido por otra de sus novelas, Moby Dick). Bartleby está traducida al español por Jorge Luis Borges, cuyo sólo nombre la recomienda.

Usted, estimada lectora, estimado lector, no se la puede perder (pensando en ello, le remito a una versión gratuita que está disponible en internet). Es una novela terrible. Trata sobre dos hombres: el narrador ─un jefe de oficina siempre apurado por lograr la máxima productividad de los empleados─ y Bartleby, uno de esos empleados, hombre taciturno que cumple su trabajo con eficiencia pero que, como él mismo dice, prefiere no hacer más de aquello para lo que fue contratado. “Preferiría no hacerlo”, repite una y otra vez.

Se ha querido ver en él un anarquista, alguien que se niega a hacer el juego al sistema; o un resistente pacífico, que desobedece sin agredir a nadie. Estas visiones, que lo idealizan, olvidan el deterioro que sufre el personaje a lo largo del texto. No es de ninguna manera un héroe; es un hombre que se encuentra en el límite de su capacidad de relacionarse con el mundo, y lucha por permanecer ahí pues más allá de ese límite todo se vuelve confuso para él. “Preferiría” no dar el mínimo paso hacia una zona de peligro a la que el jefe/narrador, hombre responsable, se ve orillado a jalarlo una y otra vez, no sin remordimientos: siendo también una persona sensible, el jefe no puede dejar de reconocer que él mismo es arrastrado a colaborar en algo que no quiere hacer: dañar a un semejante. Por eso, acaba lamentándose de lo que él y la sociedad entera le ha hecho a Bartleby: “Oh humanidad”, son las palabras con que acaba su narración.

Empecemos por reconocer que ser calificado de productivo se ha convertido en el máximo galardón que la sociedad otorga a sus miembros. Recuerdo la sorpresa que me llevé ya hace 15 años cuando por primera vez recibí, yo también de un jefe, la felicitación del 31 de diciembre con la frase: “Te deseo un feliz y productivo Año Nuevo”. Me quedé helado. Desafortunadamente, nunca he entendido (y me temo que empiezo así a manifestar rasgos bartlebyanos) el valor de la productividad como parte de los buenos deseos para otros y de los propósitos personales. Si yo fuera una máquina de tejer calcetines, lo entendería. Pero como humano que soy, siento que la frase ser productivo ni siquiera me describe como alguien que fabrica bienes útiles sino sólo como una especie de objeto que expide resultados. Se supone que yo entienda que “productividad” significa que esos resultados son al menos útiles y buenos, y que me sienta orgulloso de ello; pero la verdad es que la bienintencionada palabra no me dice que se espera de mi otra cosa que cantidad: cantidad de productos, resultados cuantitativos.

El lector, la lectora, se sorprenderán de a qué grado llega actualmente este boom de productividad: ¿han oído hablar de la epidemia de opioides (sustancias capaces de relajar a alguien prácticamente hasta el delirio, como la heroína y el fentanilo) que en Estados Unidos ha cobrado cientos de miles de muertos por sobredosis? Pues bien, según conocedores en materia de expansión del mercado de drogas, ese uso exagerado responde a la demanda social de detener la frenética carrera productiva actual, la cual arrancó hacia los ochentas y noventas del siglo pasado, por supuesto con su correspondiente droga asociada, la estimulante cocaína, tan acorde con aquella época como los tranquilizantes con la nuestra.

Por supuesto, la exigencia de productividad existe en todos los órdenes humanos, incluido el del pensamiento. Sobre éste habría mucho que decir. Está claro que a unos cuantos se les asigna el deber de pensar ideas que permitan que la sociedad opere de manera organizada para que la productividad llegue al máximo, y por supuesto que el circulo se cierre con el consumo de productos. Pero si bien las expectativas sobre la producción de este tipo de pensamientos son altas, de todos los seres humanos se espera que produzcamos al menos un tipo de pensamiento, ese que nos permite sopesar y elegir los beneficios de la obediencia. Pues bien, Bartleby apenas alcanza este mínimo nivel general, fuera del cual podemos pensar que no logra ningún otro pensamiento productivo. Más bien da toda la impresión de que, falto de otro asidero, gracias a su labor de “escribiente” (es decir, de encargado de copiar textos jurídicos), encuentra en las palabras que transcribe una especie de pensamiento artificial, una prótesis para sostenerse en el mundo del pensamiento productivo mientras el suyo propio se sumerge en quién sabe qué profundidades. Por eso, cuando el jefe le quita esa opción, Bartleby se hunde por completo (y lo hace de una de las maneras más tristes que reporta la literatura universal).

Ahora bien: si de maneras menos tristes volteamos hacia un pensamiento improductivo que sea mero vagabundeo, un soltar las riendas y dejar que las ideas nos lleven por donde ellas quieran, nos topamos con otro personaje de ficción, cuya vida completamente improductiva deviene en locura poderosamente rebelde. Estoy hablando de Don Quijote de la Mancha, precursor del pobre Bartleby (este último, siendo un moderno y no un barroco como aquél, no tiene otra que ser mediatizado por la productividad y por el tipo de salud mental que la sociedad moderna sugiere). Hayamos leído o no la novela de Cervantes, todos sabemos que una de las técnicas preferidas del ingenioso hidalgo para su modo de vida, consiste en depositar una total confianza en el extravío, cosa que a veces aplica soltando las riendas para que su heroico y famélico corcel Rocinante tome el rumbo que desee. Pero hoy ─ese hoy que es el mismo que el del siglo XIX de Bartleby─, ¿cómo puede alguien soltar las riendas si no es un caballero andante que imita a caballeros andantes de un tiempo pasado, no sólo ya inexistentes sino que son, casi en total medida, personajes de ficción? Si Bartleby gastara sus horas de oficina imitando a antiguos amanuenses y en vez de copias jurídicas se pusiera a escribir textos sacros o poemas de amor cortés al más puro estilo medieval, quizás se salvaría. Aún si lo despidieran, podría salir a la calle a escribir en muros y a cantar sus versos… Pero no puede: como a todo ser humano moderno, se le impone un último rastro de responsabilidad productiva.

Bartleby está en el borde de la esquizofrenia. Mientras es tolerado por el jefe y mantiene su puesto en la oficina, se nos presenta como el último eslabón que sostiene al ser social que somos sobre el abismo infinito de la locura. Pero un pequeño empujón lo hará caer. Todos escuchamos el silencio que deja al despeñarse, y decimos: “Bien, se ha ido”, intentando cerrar el libro sin darle importancia… ¡Pero resulta que ese abismo es parte de todos nosotros, de cada uno de nosotros! Es entonces cuando escuchamos una voz que pregunta “¿Quién sigue?” y aterrorizados, nos alejamos de ese pozo sin fondo. Tomando las riendas de la productividad y su aliada la responsabilidad, volamos al galope con miedo infernal, y cuanto más lejos llegamos, más celebramos nuestro triunfo. ¡Pobre Bartleby!, seguimos diciendo, mientras el éxito y los premios nos deslumbran, y nos aferramos a ellos con el aplauso de todos, ponderando esa victoria como el verdadero fin de la vida humana y olvidando que en realidad venimos huyendo de algo que está en el centro mismo del pensamiento humano.

Olvidando a medias, porque ─siempre quijotescos─ inevitablemente regresamos a ese punto en que triunfar no nos es suficiente, y añoramos algo en lo que presentimos que está nuestro verdadero ser, nuestra profundidad auténtica. “La derrota tiene una dignidad que la ruidosa victoria no merece”, nos dice el mismo Jorge Luis Borges, sin alejarse del tema que también tradujo en Bartleby.

*

Un grupo de psiquiatras de la Universidad de Granada, España, nos dan información reveladora, y espeluznante para quienes habitamos grandes centros urbanos, en los cuales se enaltece al “individuo y sus realizaciones materiales”. Tras afirmar que estas realizaciones “son ideales que los esquizofrénicos en general no consiguen alcanzar” pues carecen de “los medios internos para desempeñar los roles que la sociedad les exige”, dichos expertos citan un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que explica que la esquizofrenia tiene una evolución mucho más favorable en “contextos socioculturales menos favorecidos”; es decir, en contextos en los cuales “hay más énfasis en la colectividad y menos en los individuos”. Estos entornos podrían resultar “en menos sufrimiento existencial, pues en ellos disminuye la presión social por tener éxito y ser normal”.

Creo que esto no se aplica sólo a los esquizofrénicos. Me atrevería a decir que todas las denominadas “enfermedades mentales” tienen que ver con lo que la sociedad exige de nosotros. Ya he hablado un poco de esto en un artículo anterior sobre las supuestas “discapacidades” y diferencias. Tocando ahora una de las condiciones más comunes en nuestros tiempos ─la depresión─, está claro que ésta se asocia con inutilidad para el trabajo y las labores cotidianas, con falta de concentración y dificultad para tomar decisiones, con metas no alcanzadas y con culpabilidad por aquello en lo que uno ha fallado. En la depresión, el sujeto mismo continuamente se mira como desde afuera, juzgándose.

Tendríamos que preguntarnos si al describir la condición llamada trastorno mental no nos estamos sólo refiriendo a la escasa capacidad que tienen los enfermos para actuar como los sanos mentales esperamos que lo hagan, sin tomar en cuenta lo que ellos mismos consideran sus capacidades. ¿De verdad no tiene nada que aportar al mundo alguien que suelta la rienda? (“Para ir a donde no sabes tienes que ir por donde no sabes”, decía acerca de su propia experiencia el místico San Juan de la Cruz, creador de una de las obras poéticas más sublimes de todos los tiempos). ¿No somos los actores productivos quienes, con nuestras exigencias, acabamos empujando a los esquizofrénicos, depresivos, bipolares, obsesivos/compulsivos y otros diagnosticados por el estilo, a un sitio en que dejan de aportar por completo y se sumergen en esa “sintomatología” tan bien descrita en todos los estudios psiquiátricos: ausencia de autoestima, aislamiento, soledad, angustia, sensación de vacío? ¿Son estos realmente síntomas de locura o son más bien las reacciones de algunas personas ante el trato que reciben por su forma de ser y sus preferencias?

El sentido de la vida ¿de verdad está adelante y no al fondo? ¿Estará de verdad en producir y no en sólo en escuchar y contemplar? Kant decía que es más inteligente quien más tolera la incertidumbre. ¿No serán los locos seres singularmente inteligentes a los que sin embargo queremos obligar a que nos reporten sus hallazgos de forma productiva y responsable?

Mi pregunta de fondo es: en esta sociedad en que tantos nuevos problemas parecen irresolubles, donde el escepticismo cae sobre la población como nunca antes, ¿no será momento de cuidar de las locuras de los locos ─lo mismo que de la genialidad de las personas autistas─, en las cuales quizás se resguardan soluciones insospechadas que un día ellos estarán listos para compartirnos?

Pensando en nosotros como maestros y líderes educativos, ¿no sería nuestra primera responsabilidad reducir la presión sobre la productividad de nuestros alumnos, sobre la responsabilidad y los valores basados en el desarrollo individual y la competencia, no sólo para prevenir el desbordamiento de quienes están justamente en el borde, sino para poder aprovechar todas esas llamadas locuras, pensamientos sin sentido, fantasías improductivas y miradas disruptivas que surgen del ocio y que quizás profetizan soluciones a problemas que ni siquiera las ciencias de la complejidad pueden resolver?

Nunca olvidemos que, así como un buen líder hace avanzar a su grupo a la velocidad del más lento, el buen maestro cuida el paso del que parece el más rezagado, respetuoso del infinito valor que lleva dentro.Y siempre recordemos que,mientras intentamos inútilmente menospreciar el modo de vida de los extraviados, grandes sabios sueñan con una vida de vagabundeo, como si en ella se guardaran secretos que ningún conocimiento puede darnos. Diógenes, el antiguo griego que habitaba entre la basura y vivía en un barril, era considerado la persona más sabia de su tiempo, y el notable físico cuántico Carlo Rovelli ─del que se ha dicho que es el nuevo Stephen Hawking─ expresa que si de verdad pudiera vivir la vida que desea, sería vagabundo. Admitamos que es algo que todos de alguna forma soñamos, intuyendo que la pérdida de toda responsabilidad y toda productividad no implica la pérdida de sentido, y que quizás incluso sea algo más acorde con la demanda de nuestros tiempos, hartos de una productividad desenfrenada, la cual por ahora parece tener como única solución esos verdaderos sueños de opio que también en nuestro país corren el riesgo de convertirse en crisis de opioides.

Relacionados

Este artículo del Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación puede ser compartido bajo los términos de la licencia CC BY-NC-SA 4.0